Résumé exécutif : Risques sanitaires liés aux particules PM2.5 pour les villageois

Les particules fines PM2.5, émises en grande quantité par la combustion de bois humide proposée, pénètrent profondément dans les poumons et la circulation sanguine, causant une variété de problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Les personnes atteintes d’asthme, de bronchite ou d’infections pulmonaires ainsi que les enfants, dont les poumons sont encore en développement, sont particulièrement vulnérables à ces polluants. Les émissions importantes de PM2.5—qui représentent environ 60-70% de la masse totale des particules fines émises—exposent donc cette population à des risques sanitaires élevés. Il est essentiel d’adopter des mesures rigoureuses de qualité du combustible, filtration, et suivi pour protéger la santé publique.

1. Contexte

Le projet se situe dans un quartier résidentiel sensible, proche de plusieurs écoles et zones fréquentées par des enfants :

- École Internationale La Garenne

- Collège Alpin International Beau Soleil

- Aiglon College (internat et campus principal)

- Domaine de la Résidence et zones piétonnes supérieures

Importance : La proximité impose une évaluation stricte des risques sanitaires, environnementaux et visuels.

2. Qualité du bois proposé

Le projet prévoit l’utilisation de plaquettes forestières non certifiées :

- Taille : 3–63 mm (jusqu’à 10% > 63 mm)

- Teneur en eau : 35–50% (maximum recommandé ≤ 30%)

- Pas de certification indépendante (EN 14961-2 ou ENplus A1)

Conséquences :

- Rendement énergétique réduit

- Combustion incomplète → émissions plus élevées de PM2.5 et PM10

- Vapeur visible persistante, surtout en hiver

- Durabilité sur 50 ans très incertaine

Le plan privilégie l’utilisation du bois humide, un matériau « déchet », plutôt que du bois sec car il ne nécessite qu’un seul transport, mais il est moins efficace à brûler. S’il était stocké et séché, cela demanderait de l’espace de stockage. Il semble que la santé et les impacts visuels de la combustion de bois « déchet » soient considérés comme plus avantageux par la Suisse romande que l’impact sanitaire et la pollution visuelle dans le village.

Face à cette qualité de bois proposé — un bois humide considéré comme un « déchet » — la question légitime se pose : s’agit-il d’une chaufferie classique ou d’un véritable incinérateur de déchets forestiers ? Les limites techniques, environnementales et sanitaires de cette combustion humide génèrent des émissions plus élevées de polluants, notamment de particules fines.

3. Émissions et dispersion

- Débit d’émission : ≈ 7975 Nm3/h (Normal Cubic Metres per hour)

- Particules fines : ≈ 4,2 kg/jour (≈ 2,5 à 3 kg PM2.5/jour) soit environ 1 tonne annuelle de PM2.5

3.1 Problème de conception : position de la cheminée

La cheminée est située en contrebas et en amont des écoles et zones piétonnes principales.

Conséquences :

- Les vents dominants poussent les émissions vers les établissements scolaires et zones piétonnes surélevées

- Le relief alpin empêche la dispersion verticale → stagnation des fumées et dérive horizontale

- Exposition accrue aux particules fines et aux vapeurs, notamment pour les enfants et résidents

- Impact psychologique et visuel notable

- Risques économiques liés à la fréquentation scolaire, touristique et à la valeur immobilière

Conclusion : La position de la cheminée ne respecte pas les recommandations minimales (distance > 300-500 m des zones sensibles).

3.2 Impact hivernal et visual

- Vapeur et panache opaques, particulièrement en hiver

- Visibles depuis le centre du village, chalets, zones piétonnes et écoles en surplomb

- Pollution visuelle persistante → perception négative de la pureté de l’air dans la station

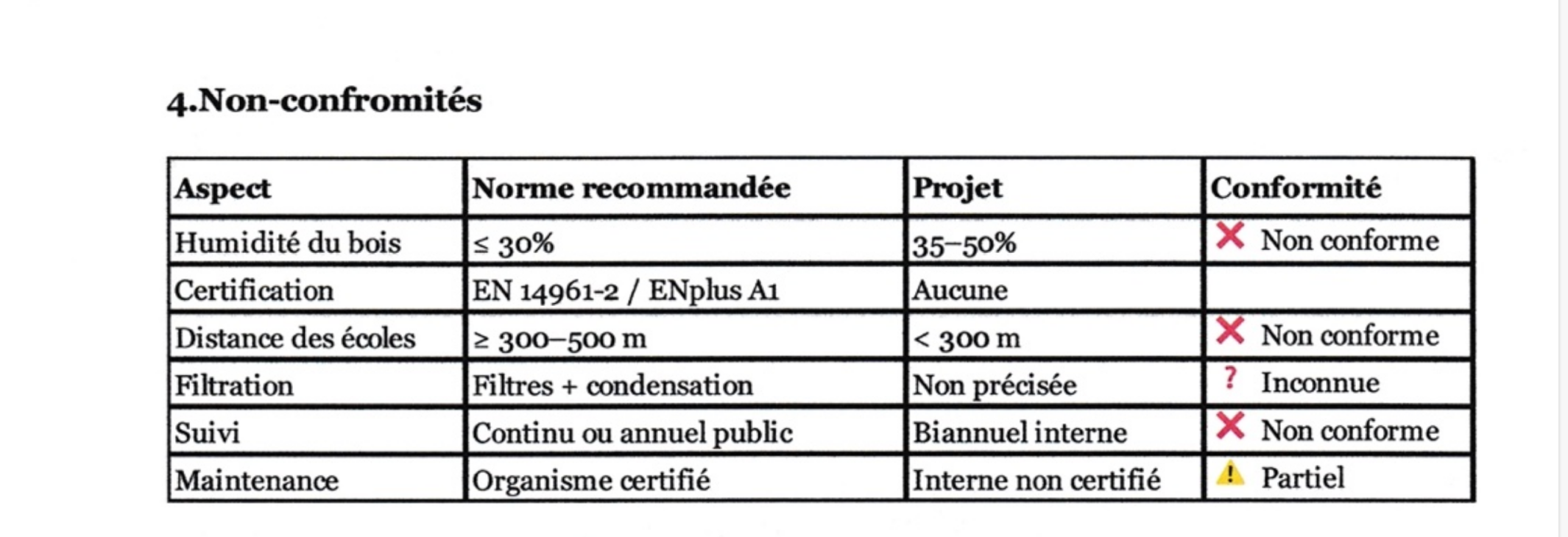

4.Non-conformités

5. Impact des particules fines (PM2.5) sur la santé humaine

La combustion du bois humide produit environ 4,2 kg de particules fines par jour, dont 60-70% sont des PM2.5 (2,5 à 3 kg/jour), soit environ 1 tonne annuelle.

Ces particules très fines pénètrent profondément dans les poumons et la circulation sanguine, affectant plusieurs organes vitaux.

Effets sur la santé

- Système respiratoire : Les PM2.5 aggravent l’asthme, la bronchite chronique et les infections pulmonaires. Elles causent une augmentation significative des hospitalisations pour pneumonie, infections respiratoires, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Ces hospitalisations génèrent une charge importante pour les systèmes de santé, avec plus de crises aggravées et réadmissions fréquentes.

- Système cardiovasculaire : L’exposition est corrélée à l’augmentation des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, AVC et troubles du rythme, principalement chez femmes et personnes âgées.

- Système nerveux : Des risques émergents de troubles cognitifs et neurodégénératifs sont identifiés.

Vulnérabilité accrue

Les enfants, avec un système respiratoire en développement, sont plus sensibles aux PM2.5, avec un ralentissement potentiel du développement pulmonaire et un risque accru d’infections et crises d’asthme. Les personnes souffrant d’asthme, bronchite ou infections pulmonaires sont particulièrement vulnérables, l’exposition exacerbant leurs symptômes et augmentant les hospitalisations.

6. Recommandations techniques

- Utilisation de bois sec et certifié (≤ 20-25%, ENplus A1 ou ISO 17225-2)

- Installation de filtres à particules fines et systèmes de condensation

- Suivi indépendant mensuel: PM2.5, PM10, NOx, CO, COV

- Publication mensuelle des résultats

- Rapport annuel accessible au public

- Modélisation de dispersion conforme au relief et aux vents dominants

- Maintenance certifiée régulière

- Information régulière des écoles, habitants et acteurs locaux

7. Relocalisation ou annulation

Si les standards ne sont pas atteints :

- Relocaliser la chaufferie en zone moins sensible

- Annuler le projet et étudier des alternatives (réseau chaleur mixte, bois certifié, énergies renouvelables)

Cette démarche respecte le principe de précaution, protège la santé et la réputation locale.

8. Conclusion

- Bois humide non certifié = risque technique, sanitaire et environnemental élevé

- Emissions annuelles ≈ 1 tonne PM2.5, impact majeur sur écoles et résidents

- Panaches visibles en hiver = nuisances visuelles et psychologiques

- Cheminée mal positionnée, exposition accrue aux zones sensibles

- Risques sanitaires élevés, notamment pour enfants et patients pulmonaires

- Impacts économiques possibles

- Nécessité impérative de bois certifié, filtration sérieuse, suivi public ou annulation/relocation

- 9. Sources consultées

- DRIEA Ile-de-France, AIRPARIF (2025)

- Connaissance des Énergies (2024)

- Flamme Verte ADEME (2021)

- CITEPA SECTEN (2015)

- Ineris rapports (2023)

- ISO 17225-2:2014 – Biocombustibles solides

- OFEV (2023) – Directives biomasse

- ADEME (2022) – Guide chaufferies bois

- OMS (2021) – Qualité de l’air

- AEE (2023) – Émissions de chaufferies bois

- MétéoSuisse – Vents dominants Villars-sur-Ollon

Impact Visuel et Psychologique des Émissions de Combustion Humide en Haute Montagne

La teneur en humidité du bois destiné à la combustion, pouvant atteindre jusqu’à 50%, combinée à une inefficacité du processus de brûlage, rendra les émissions très épaisses et constantes. En montagne, cela entraînera un impact visuel sévère et prolongé, avec des panaches de vapeur et de fumée difficiles à ignorer, accentuant la pollution visuelle et psychologique.

- En hiver, dans les montagnes, lorsque les températures atteignent ou descendent sous le point de congélation, l’air est très froid et sec. L’air en altitude se dilate et se refroidit rapidement (refroidissement adiabatique) à cause de la pression plus faible.

- L’air froid, plus dense, descend dans les vallées, provoquant des inversions thermiques qui accentuent les basses températures locales.

- La faible humidité favorise la condensation rapide de la vapeur d’eau issue de la combustion humide, formant des panaches visibles, épais et persistants.

- Ce froid intense limite la dispersion verticale des fumées, les maintenant à des altitudes basses, proches des zones habitées. Ce contexte favorise une visibilité accrue des émissions, amplifiant leur nuisance visuelle et sanitaire, caractéristiques des climats alpins en hiver.

- L’humidité élevée (50%) du bois et le processus de combustion inefficace engendrent des panaches de fumée particulièrement denses, opaques et difficiles à ignorer.Par temps humide ou brumeux, ces panaches forment des nuages opaques provoquant une pollution visuelle importante et une gêne sensible pour les habitants et visiteurs.

- En temps sec, la vapeur est moins visible mais sa fréquence et persistance restent préoccupantes en termes d’impact esthétique et psychologique.

- Le volume total des émissions peut atteindre 7900 m³ par jour, rendant ces panaches continus et impossibles à ignorer.

- Les émissions visibles constantes génèrent stress, anxiété et sentiment d’insécurité liés à la qualité de l’air perçue. Ces perceptions altèrent le bien-être mental et social des résidents, réduisent l’usage des espaces extérieurs et l’attractivité touristique, affectant durablement le cadre de vie collectif.

- Ces émissions visibles participent à la dégradation de la qualité environnementale et altèrent significativement la qualité de vie et le ressenti collectif.

Comportement des fumées selon les conditions météorologiques

Les émissions de fumées issues de cette chaufferie varient fortement en fonction des conditions atmosphériques, ce qui influence leur dispersion et impact :

- Temps calme et froid : La vapeur d’eau et les particules fines ont tendance à stagner près du sol, augmentant la concentration des polluants à hauteur des piétons et des écoles, ce qui accroît le risque d’exposition nuisible.

- Vent modéré à fort : Le vent peut disperser les fumées sur une plus grande zone, diminuant la concentration immédiate mais étendant potentiellement la zone d’exposition à d’autres quartiers résidentiels.

- Inversion thermique et temps nuageux : Ces conditions limitent la dispersion verticale et piègent les fumées au niveau du sol, aggravant localement la pollution atmosphérique et les risques sanitaires pour la population.

- Temps sec, vent faible et haute pression : Favorisent un bon tirage et une meilleure évacuation des fumées, réduisant temporairement la pollution locale.

Cette variabilité accentue la complexité de la gestion des émissions et la nécessité d’une implantation et d’un fonctionnement adaptés pour limiter les impacts environnementaux et sanitaires.